В 1598 году в Москве умер последний царь из династии Рюриковичей сын Ивана Грозного бездетный Федор Иванович. В правление Бориса Годунова страну охватила Смута, которая продолжалась более десяти лет. Бедственным положением России воспользовались шведы, они захватили Новгород и все русское побережье Финского залива и Приневье. Ижорская земля В административном делении Новгородской земли, Водская пятина, стала называться по-шведски Ингерманландией.

90 лет

шведы владели нашими землями. В 1617 году между Россией и Швецией был подписан

Столбовский мирный договор, по которому граница между шведской и русской

территориями проходила по реке Лава (по левому берегу реки находились шведы, на

правом берегу — русские).

В Смутное время, на шведской стороне в противовес

русским укреплениям возводятся укрепления в Лопском погосте, рядом с

современным селом Путилово.

«Немецкий Свейский рубеж»

На северо-западе России в 17 веке проходила целая линия застав-острогов, которая называлась «Немецкий Свейский рубеж».

Укрепленных городков-застав, привязанных к основным сухопутным дорогам, было 7:

1. Волховско-Свирская;

2. Лавуйская;

3. Костовская;

4. Тесовская;

5. Перечицкая;

6. Онежицкая;

7. Наклинская.

О пяти из этих застав почти ничего не известно.

Зато Лавуйскую заставу достаточно подробно описал Адам Олеарий в 1634 году.

Известно, что через этот пункт тогда проезжало голштинское (немецкое) посольство, в составе которого и был Адам Олеарий.

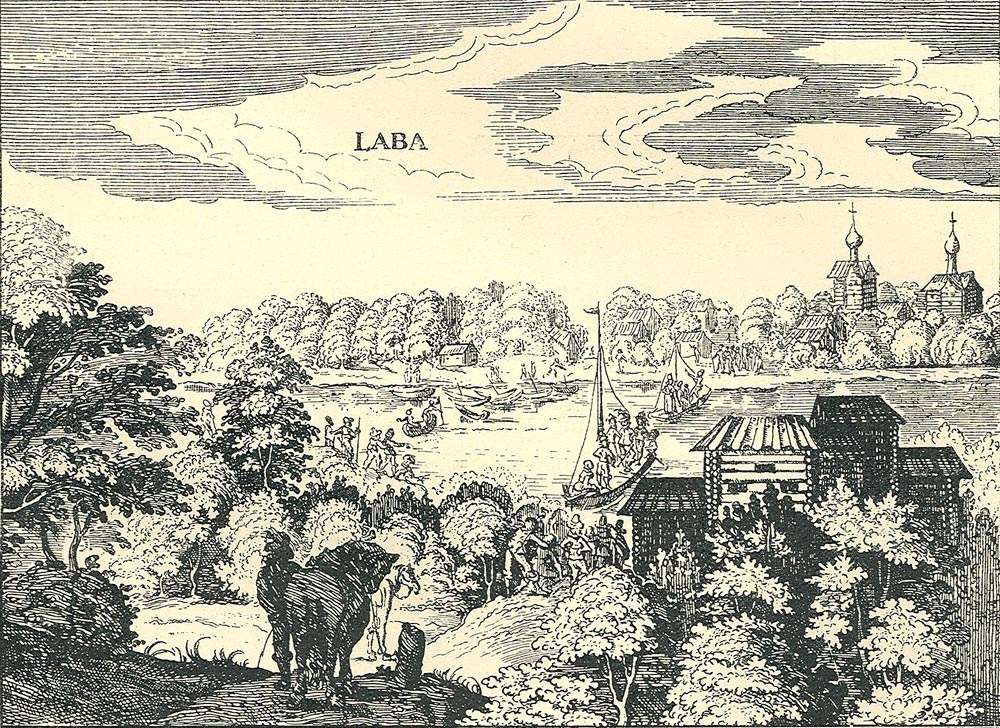

А́дам Олеа́рий — немецкий путешественник, географ, художник, историк, математик и физик. Будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путешествия по Московии. Во многом благодаря этому человеку, мы узнали о заставе на реке Лаве в районе деревни Городище. По рисункам Адама Олеария мы можем составить представление о быте русского народа в 17 веке.

Городок на Лаве — памятник археологии и военной истории, расположенный примерно на полпути между крепостями Орешек (Нотебург) и Ладога. Единственный рисунок, на основании которого можно составить представление о Лавуйской заставе 17 века, создан Адамом Олеарием

Переправа через реку Лава. Лавуйская застава.

Рисунок Адама Олеария

После заключения Столбовского мира Лопский погост

(на месте нынешнего села Путилово) становится одним из центров шведской

Восточной Ингерманландии, а важнейшим пунктом на дороге из Ладоги в Орешек с

московской стороны становится Лавуйская застава. С самого начала своего существования застава на

русско-шведской границе близ одной из важнейших дорог выполняла пограничную

функцию.

По мнению археолога В. П. Петренко, застава возникла на месте более раннего средневекового новгородского укрепленного поселения со слоями XII–XIII веков. Наверно, потому и деревня, известная по документам с 1500 года носит название Городище, т. е. укрепленное поселение.

Исследования и археологические раскопки

проводились в 1976 г. В. П. Петренко и в 2001–2002 гг. А. А. Селиным. Среди находок — осколок посуды XII–XIII

веков. кремень от ружейного замка, серебряная с

эмалями рукоятка ножичка или шила (найдены за пределами земляного

вала), костяной диск, обломок креста-тельника, фрагмент бронзовой

поясной пряжки (на площадке городка). Все находки, в целом, относятся к

XVII веку.

Укрепление на Лаве, возникает вскоре после

проведения новой русско-шведской границы в 1618 г.

На карте хорошо виден изгиб реки за деревней Городище, на выступающем мысе и

находился Лавуйский острог — застава.

Земляной вал на крутом берегу Лавы за деревней

Городище, который по предположению археологов являлся составной частью

укрепленной Лавуйской заставы

Гарнизон Лавуйской заставы

С самого начала своего существования застава на русско-шведской границе близ одной из важнейших дорог выполняла пограничную функцию.

Лавуйский гарнизон являлся крупным воинским

отрядом из 22-х человек. В 1668 году ему было послано «знамя киндяшное цветное и

барабан».

Военный гарнизон располагался в крепости или в

деревне Городище (точно не известно).

Адам Олеарий пишет, что был приглашен в дом

«некоего сына боярского или дворянина».

Вооружение заставы

На Лавуйской заставе имелись артиллерийские

орудия: 3 медных орудия на колесных станках, пушечные ядра, запасы «зелья»

(пороха) пушечного.

Из семи застав «Немецкого Свейского рубежа» только

Лавуйская имела артиллерию.

На вооружении солдат было холодное личное оружие:

алебарды, бердыши, топорики «целые и ломаные», копья с наконечниками и пики с

длинными и короткими древками, сабли

К началу Северной войны (1700–1702)

гарнизон Лавской (Лавуйской) заставы составлял 33 человека.

Командиры заставы — «заставный голова».

«Заставные головы» Лавуйского острога «Немецкого Свейского рубежа»

1629 год — Василий Афанасьевич Неелов

1630 год — Степан Кушелев

1633 год — Иван Измайлович Шипилов

1640 год — Никита Секирин

1657 год — стольник Александр Семенович Потемкин

1658 год — Степан Парфеньев Елагин

1663 год — Фома Неплюев

1664 год — Федор Обернибесов

1672 год — Фома Иванович Неплюев

1686 год — Василий Кондратьев сын Овцин

1692 год — Иван Тихонов Меньшой Бестужев

1698 год — Евсей Иванов сын Валуев

Памятные события на Лавуйской заставе

Важнейшее стратегическое расположение острога привело к тому, что большинство проходивших через Северо-Запад иностранных посольств пересекало границу именно здесь. Кроме того застава многократно оказывалась в эпицентре боевых действий (война 1656–1659 гг., Северная война).

Городок на Лаве упоминается в связи с эпидемией оспы, разразившейся в 1629 году в шведских поселениях на левом берегу реки Лавы. Пограничный режим был ужесточен, а заставному голове В. А. Неелову предписывалось информировать Ладогу и Новгород о ситуации с моровым поветрием.

В сентябре 1632 г. в Лавуйском острожке объявился греческий митрополит Харитон, бежавший от турок в 1620 году и, с тех пор, скитавшийся по Европе. Испросив вспомоществование в 100 рублей от московского царя, он в декабре «был отпущен за рубеж тою же дорогою на Новгород и Орешек в Швецию».

Основная функция заставы — охранная, а не военная. Но в 1657 году Лавуйская застава выдержала даже кратковременную шведскую осаду. Потерпев неудачу, враг направляется в обход, по дороге из Нотебурга в Новгород, но снова терпит поражение, преследуемый отрядом стольника Федора Лодыженского.

Застава занималась также

передачей военнопленных, поимкой перебежчиков, приемом иностранных миссий,

торговыми делами, а иногда разрешала конфликты (кражи, рукоприкладство).

На левом берегу Лавы (на шведской стороне)

напротив Лавуйской заставы, видимо, тоже был русский укрепленный пункт, потому

что в конце октября 1662 г. голова Фома Неплюев писал с заставы, что

находящийся на шведской стороне реки Лавы «острожек и государевых служилых

людей, которые поставлены были в острожке, свел (т.е. перевел или перевез), и

пушечные и хлебные всякие запасы перевез на государеву сторону».

В июне 1686 г. на Лавуйской заставе произошел

инцидент, чуть не приведший к открытию новых боевых действий против Швеции.

Отряд из пятидесяти человек под началом приказчика Яшуки пришел выручать

заключенного в острожке латыша Ирика Пентивартиева, пойманного за конокрадство.

Шведские люди избили русских гарнизонных

стрельцов, разграбили провиант. Однако московское правительство, на тот момент,

ограничилось лишь предъявлением имущественных претензий шведской стороне.

После войны 1650-х годов заселяется округа

Лавуйского острога, причем, в значительной части, за счет приема перебежчиков

местными помещиками, которые уже не боялись селить новых крестьян

непосредственно близ границы. Крестьян принимал и Лавуйский голова («комендант

Фома Иванович» — по всей вероятности, Неплюев) и другие помещики (шведы

называли «князя Савелия Федоровича» <Мышецкого> и «байора Василия

Кондратьевича» Овцына

Северная война 1700–1721 гг.

К началу Северной войны Лавуйский острожек — звено

в цепи русских пограничных укреплений с постоянным гарнизоном ладожских

стрельцов.

В 1702 году войска генерал-адмирала Ф. М. Апраксина

с этого рубежа прорывают русско-шведскую границу и необходимость в укрепленном

пограничном пункте на Лаве отпадает сама собой. Острожек на Лаве забрасывается

так как после взятия Нотебурга и Ниеншанца граница отодвигается далеко на запад.